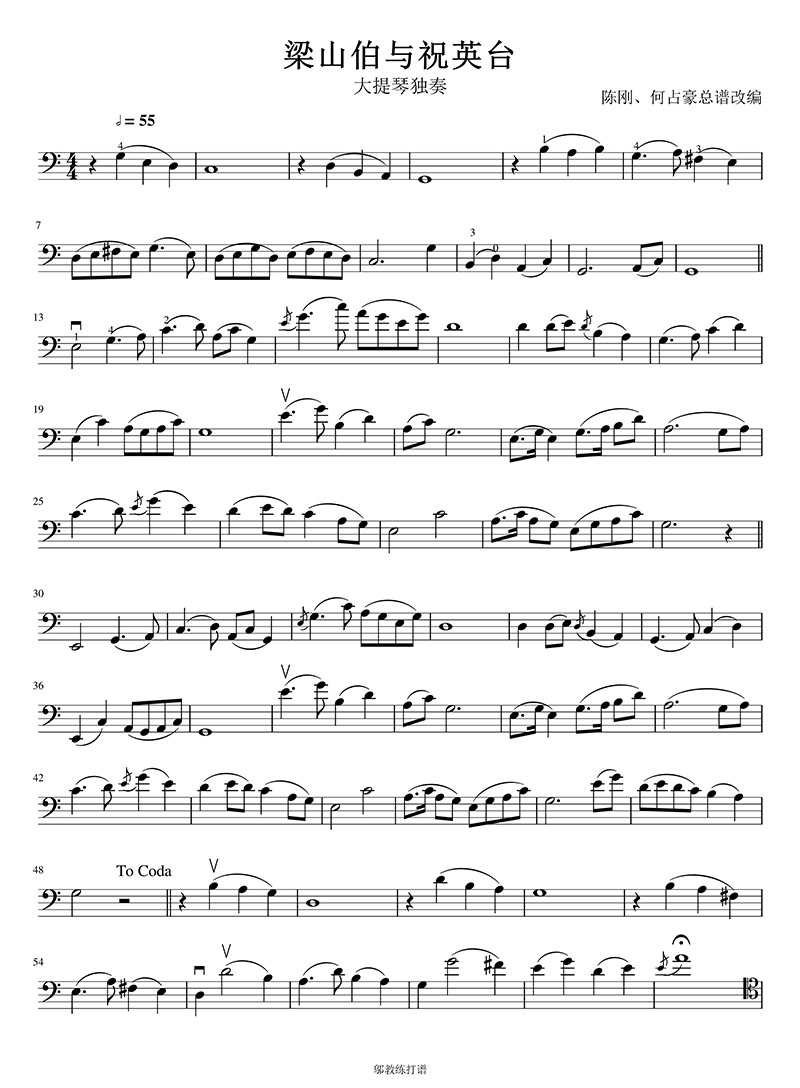

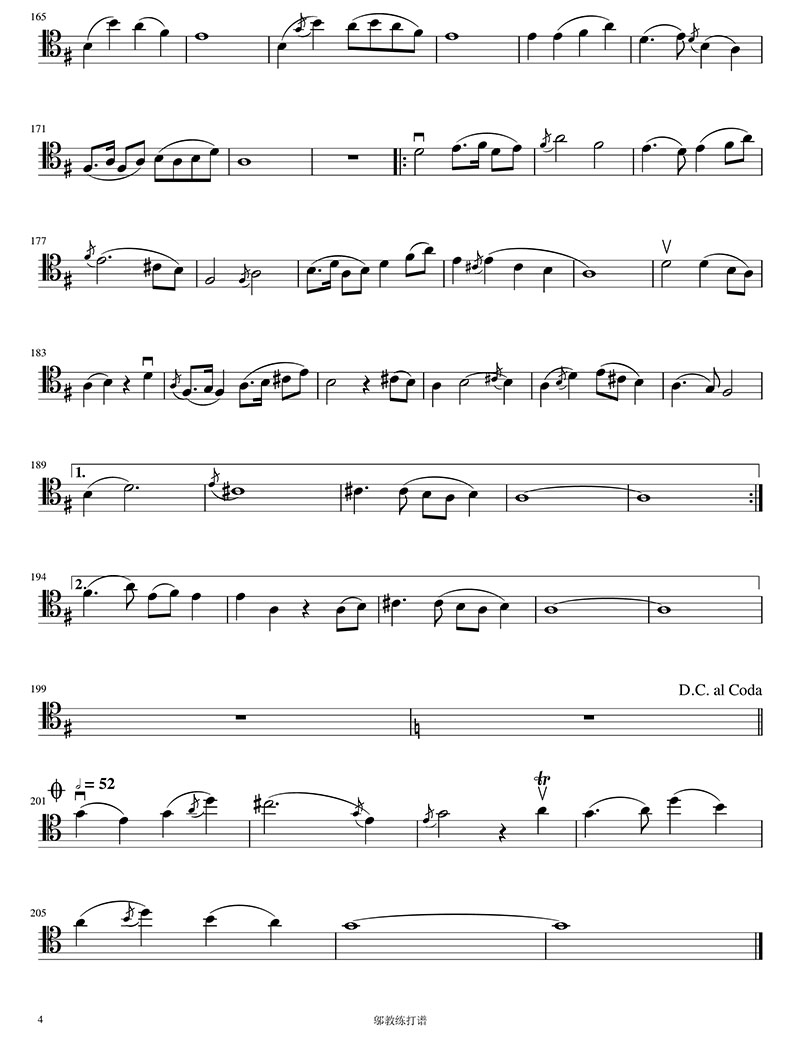

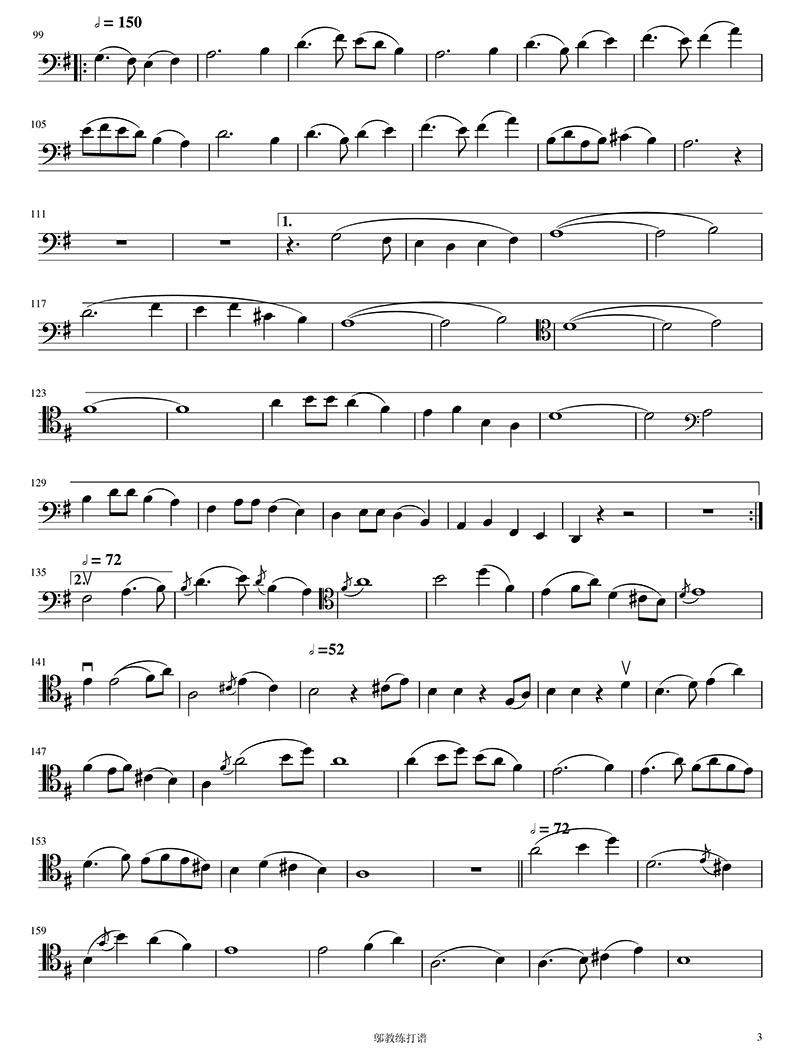

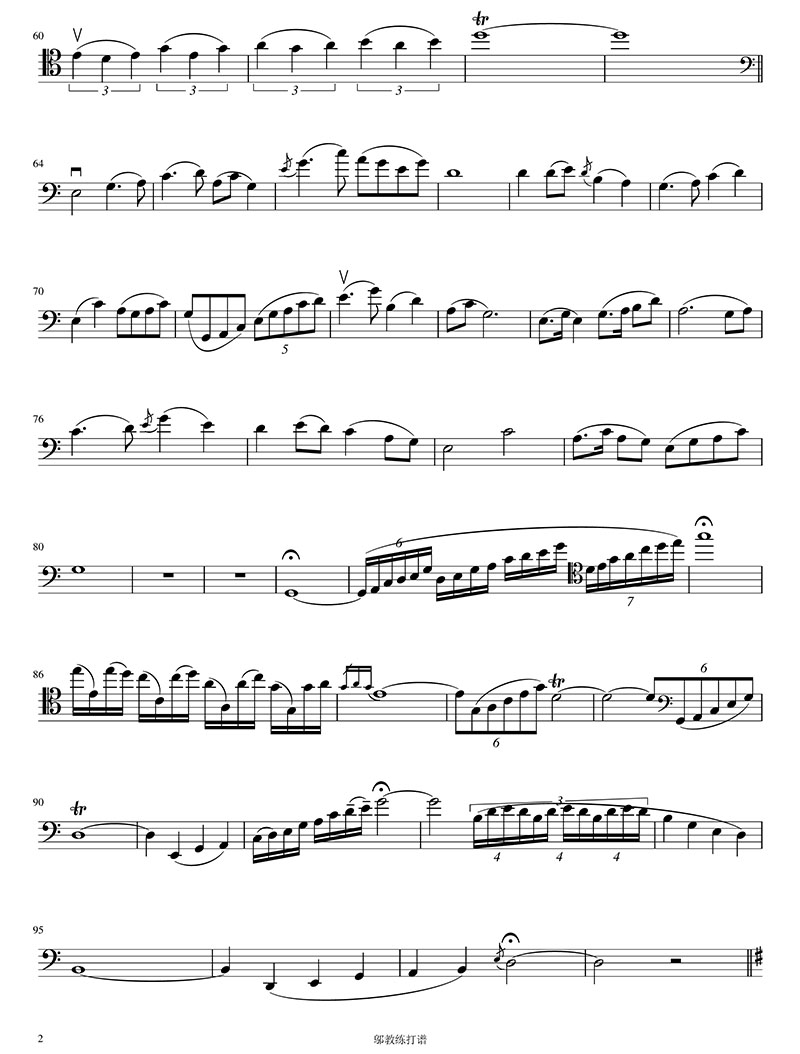

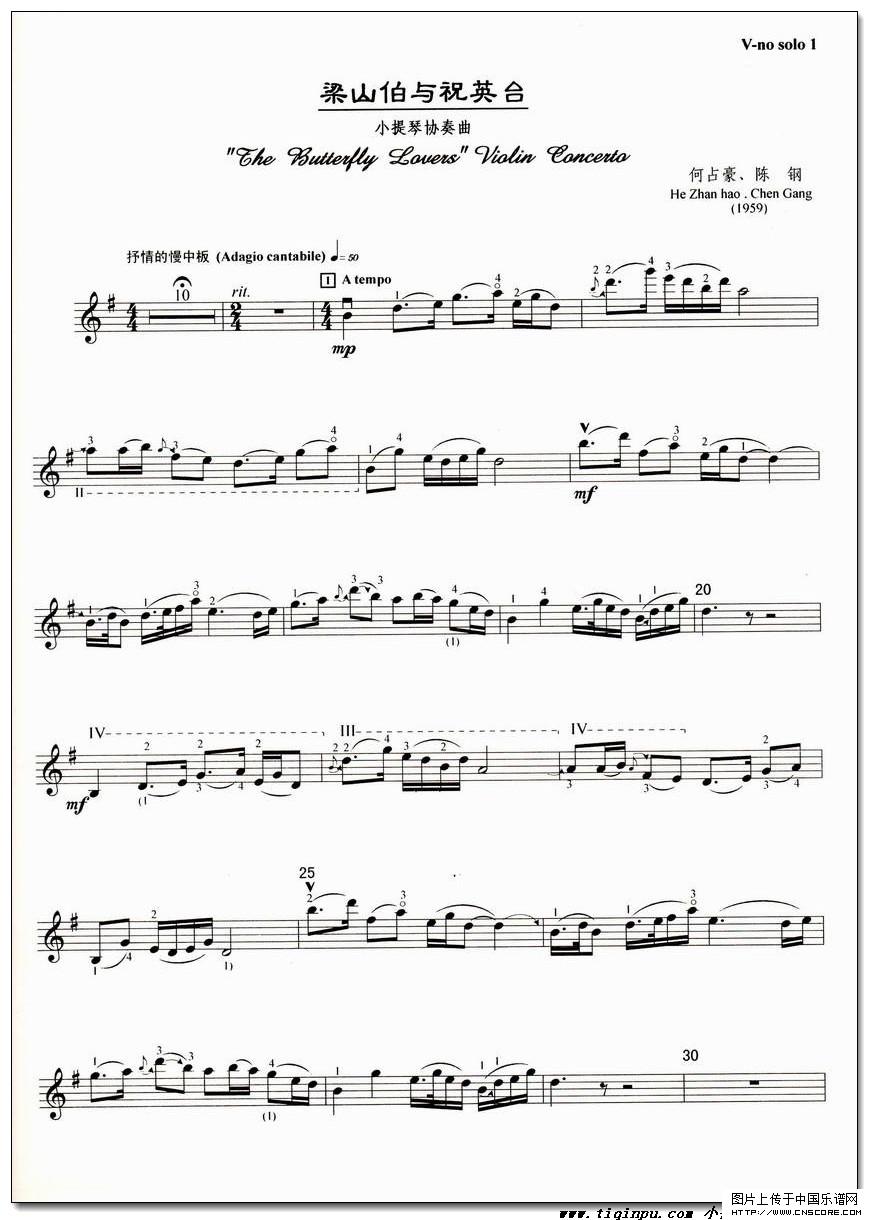

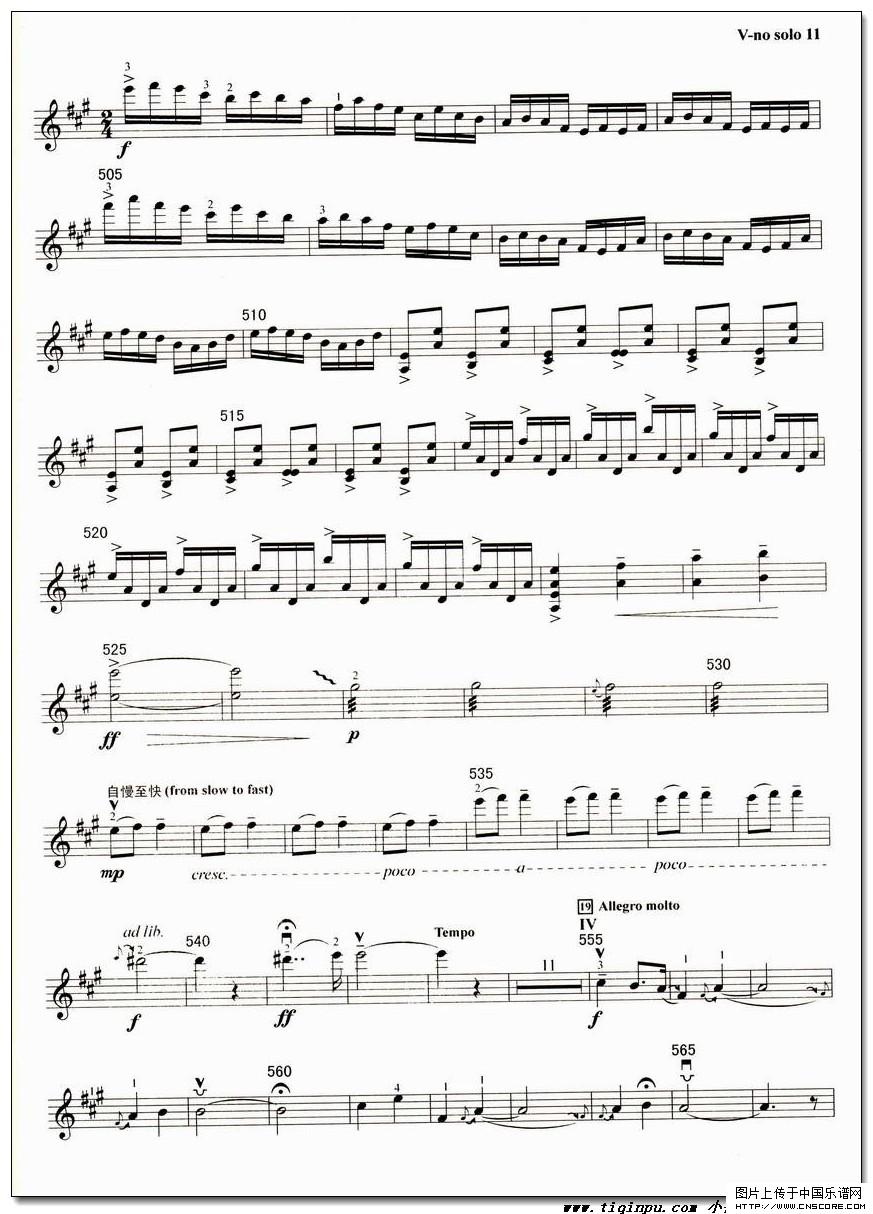

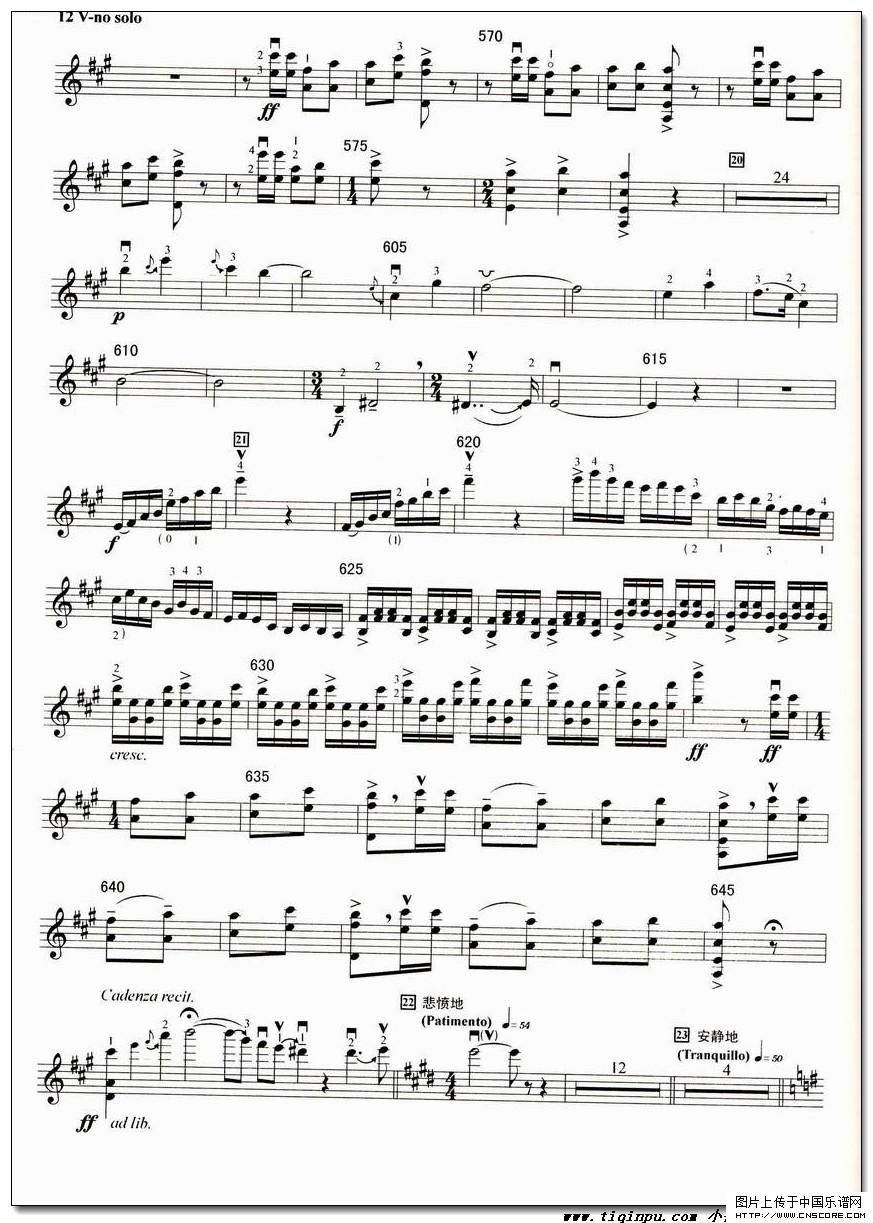

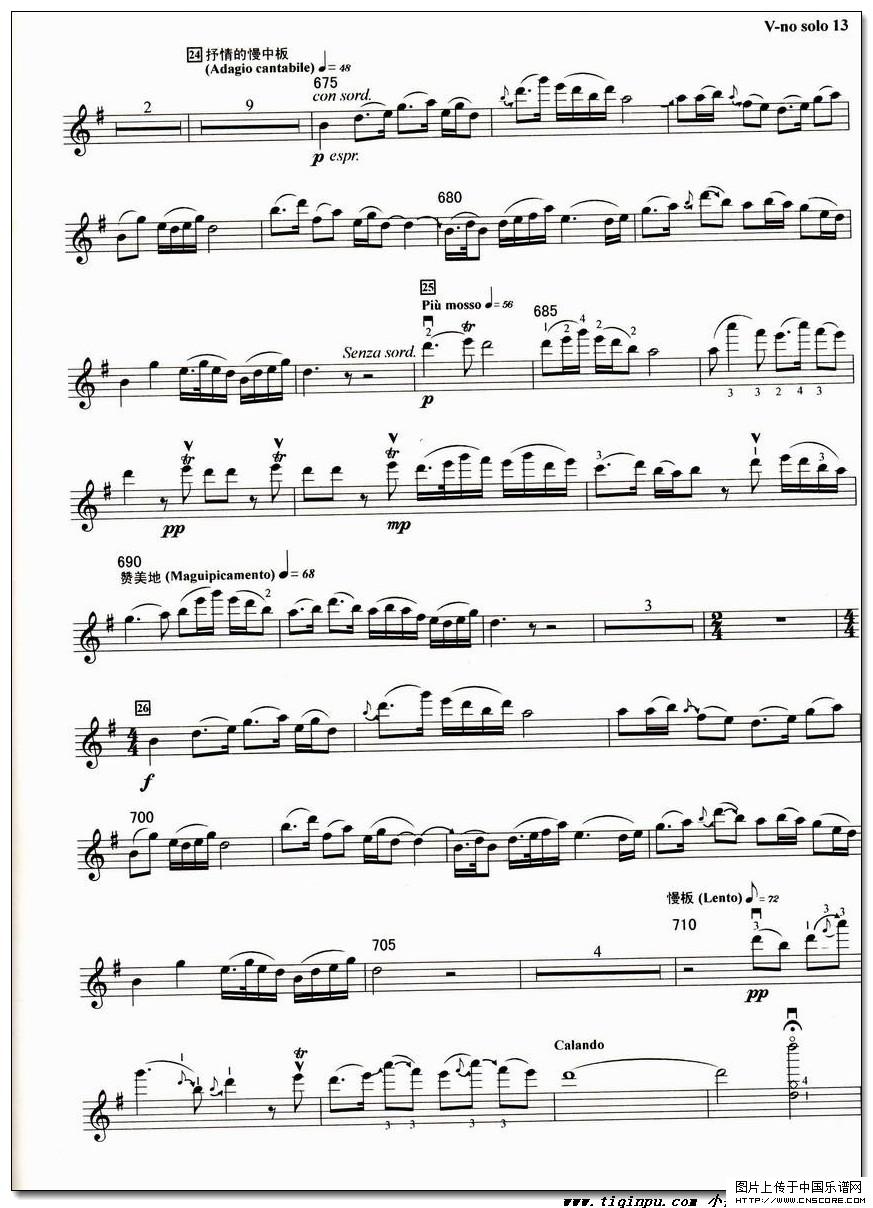

本首曲子題材是家喻戶曉的民間故事《梁山伯與祝英臺》,以越劇中的曲調為素材,綜合采用交響樂與我國民間戲曲音樂表現手法,依照劇情發展精心構思布局,采用奏鳴式結構,單樂章,有小標題。以“草橋結拜”、“英臺抗婚”、“墳前化蝶”為主要內容,有鳥語花香、草橋結拜、同窗三載、十八相送、長亭惜別、英臺抗婚、哭靈控訴、墳前化蝶構成的曲式結構。

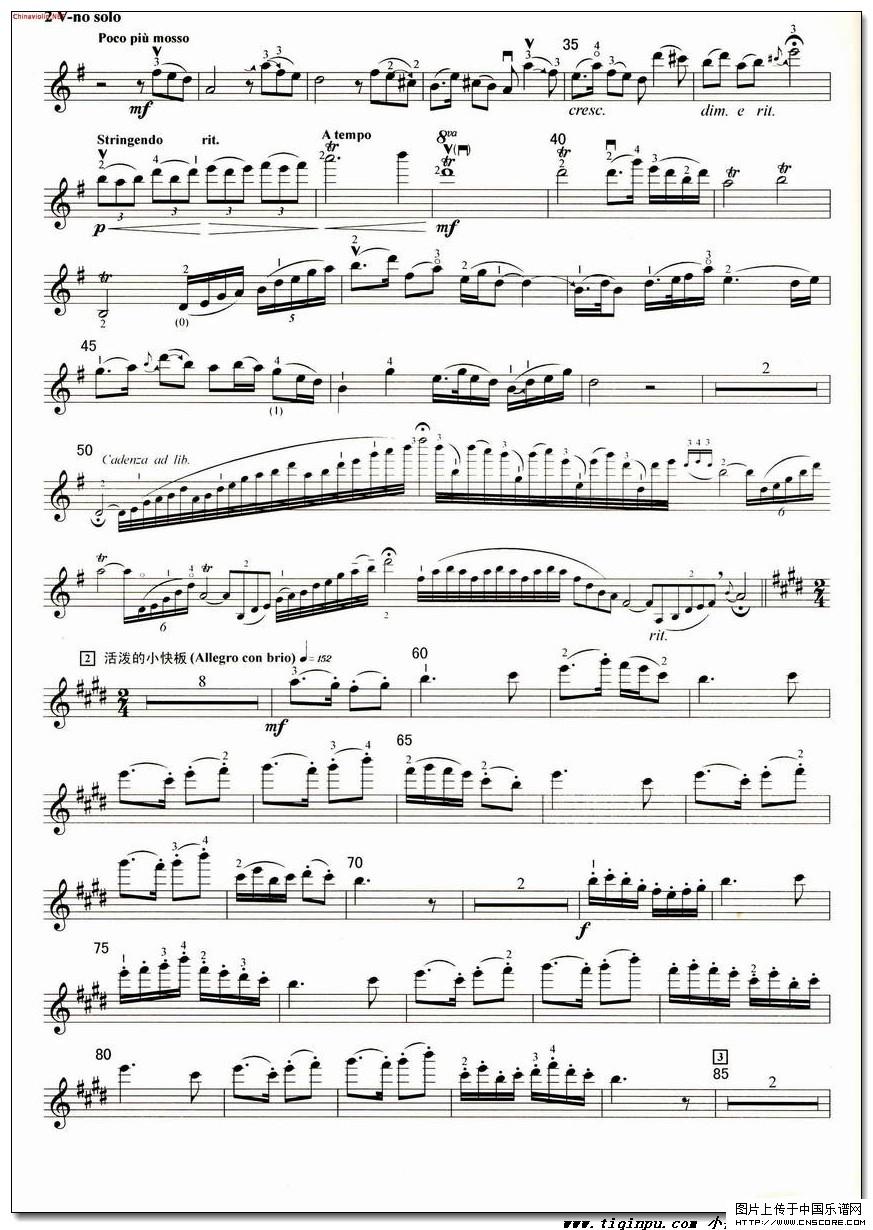

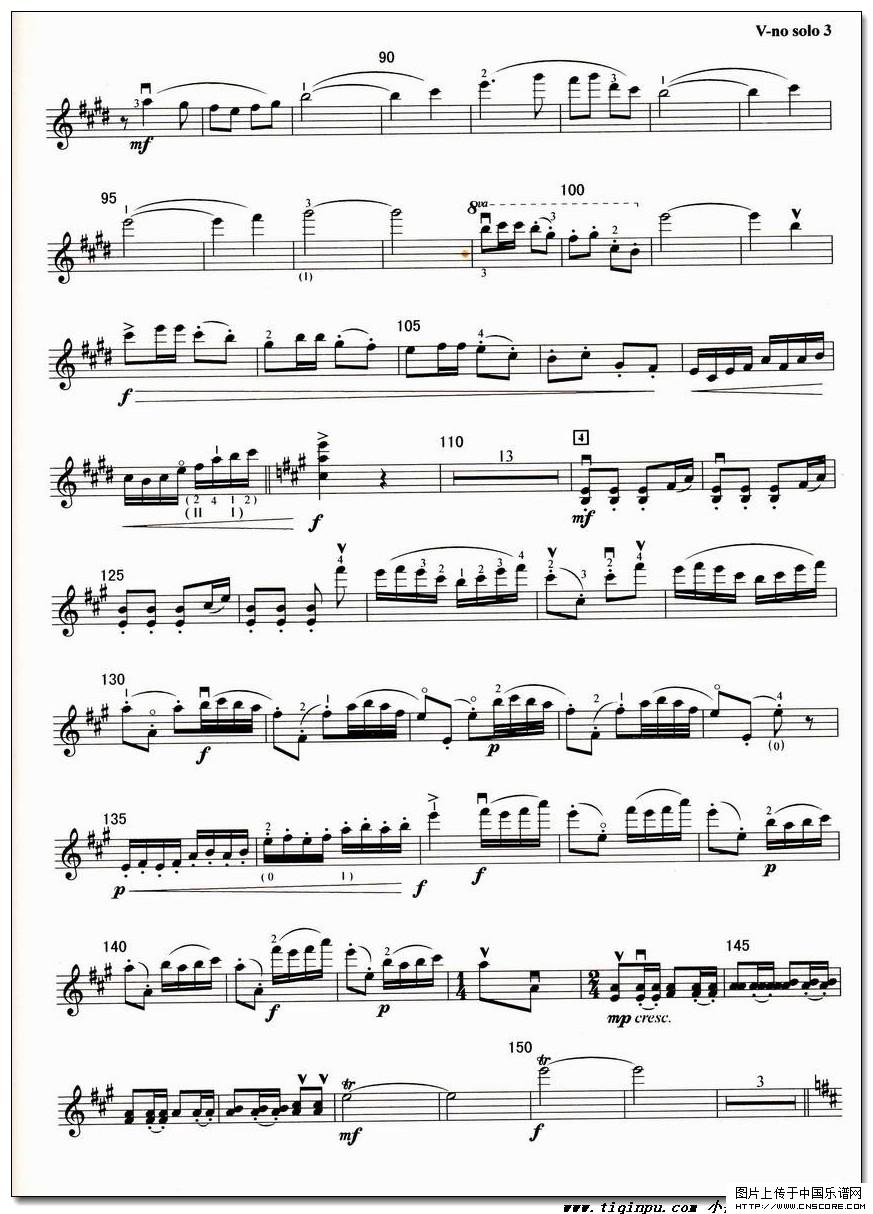

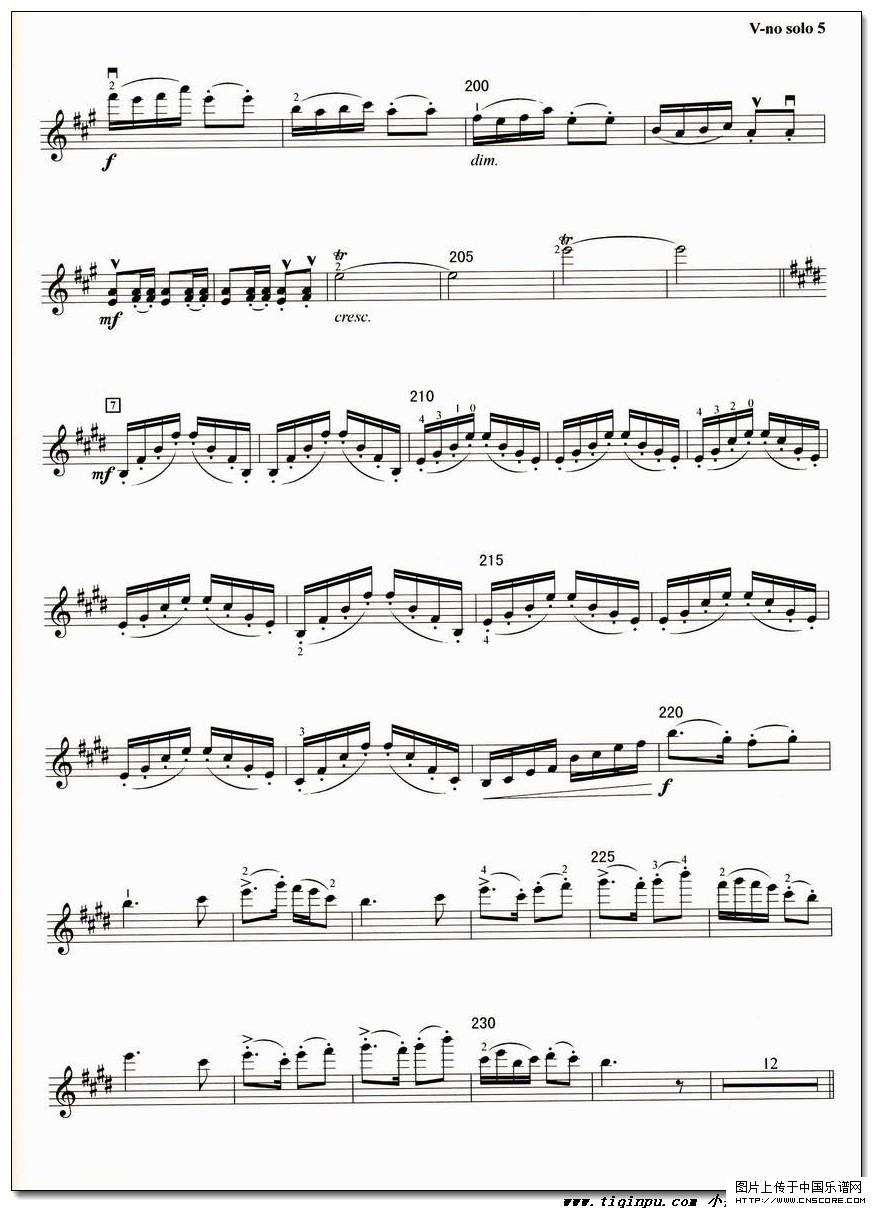

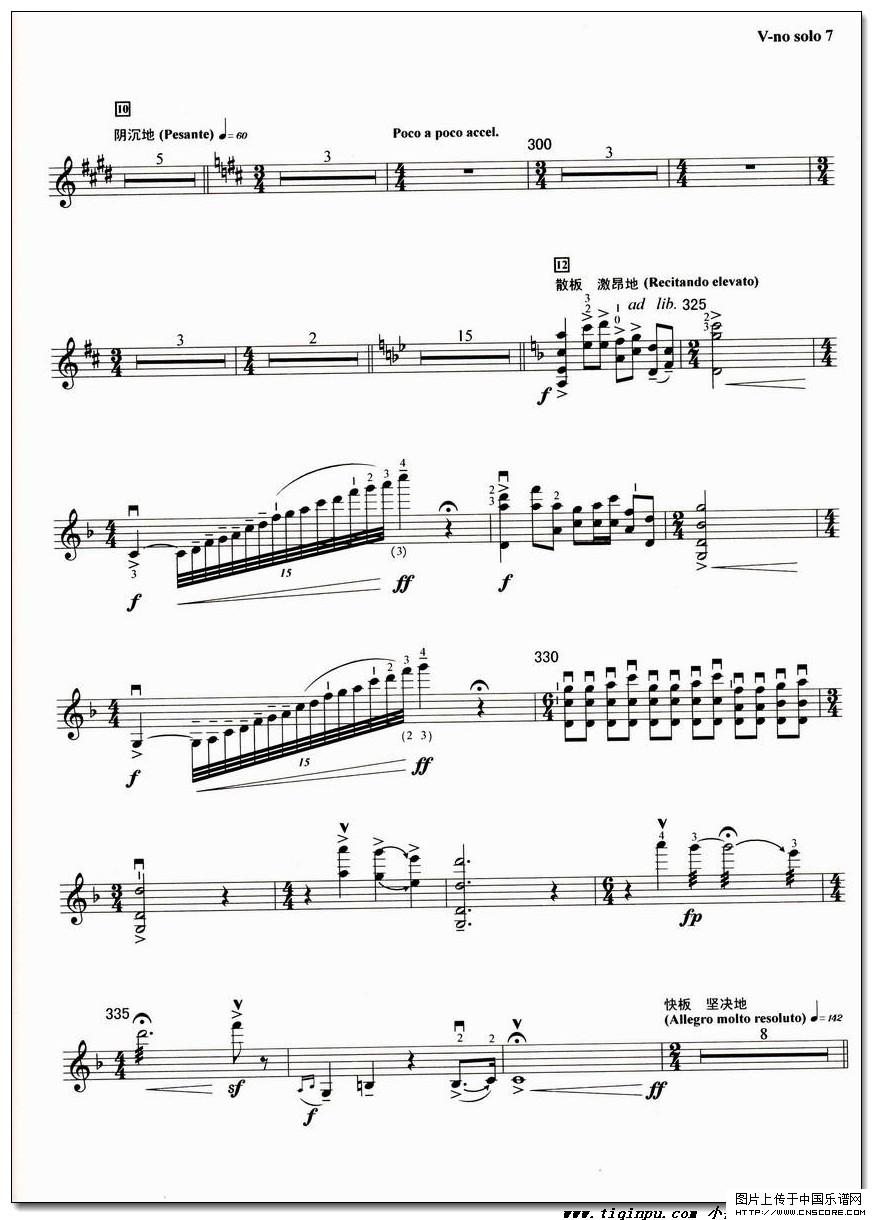

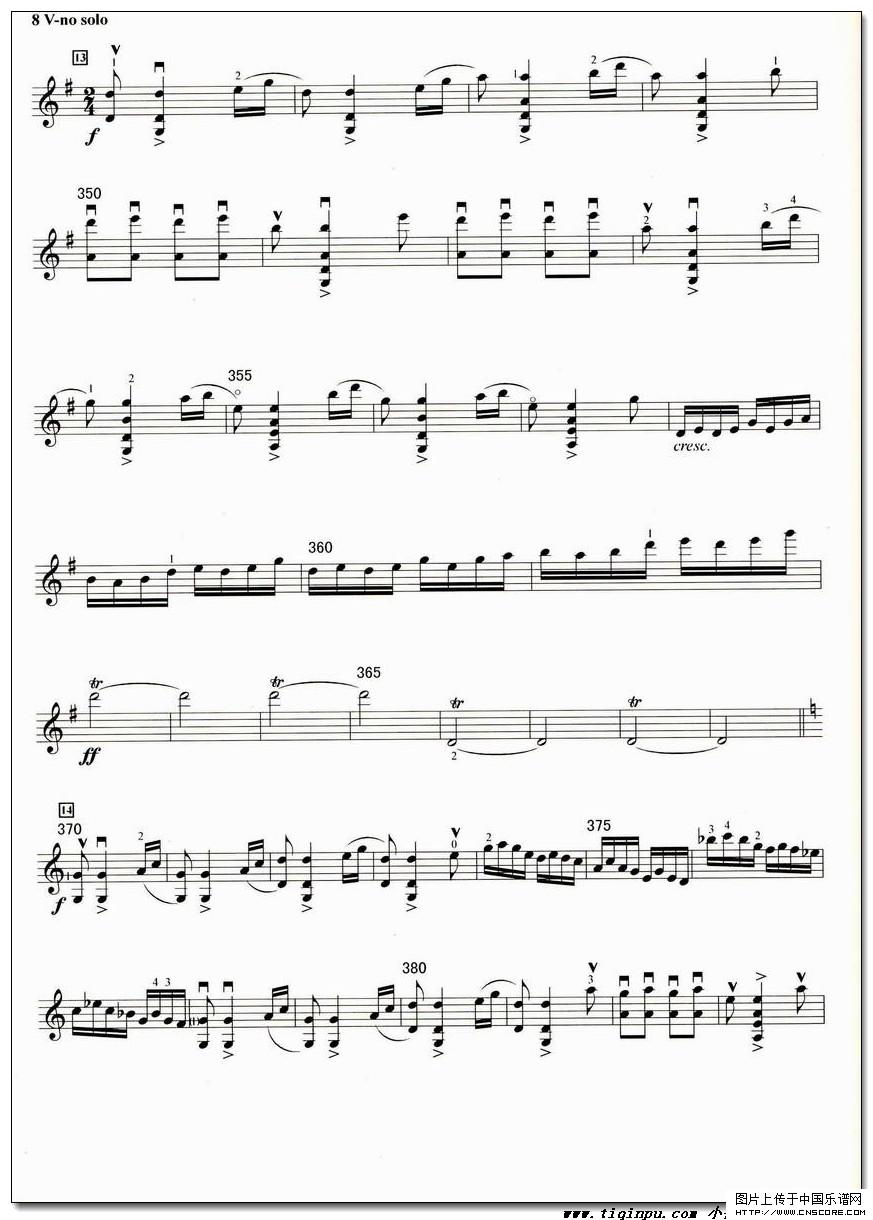

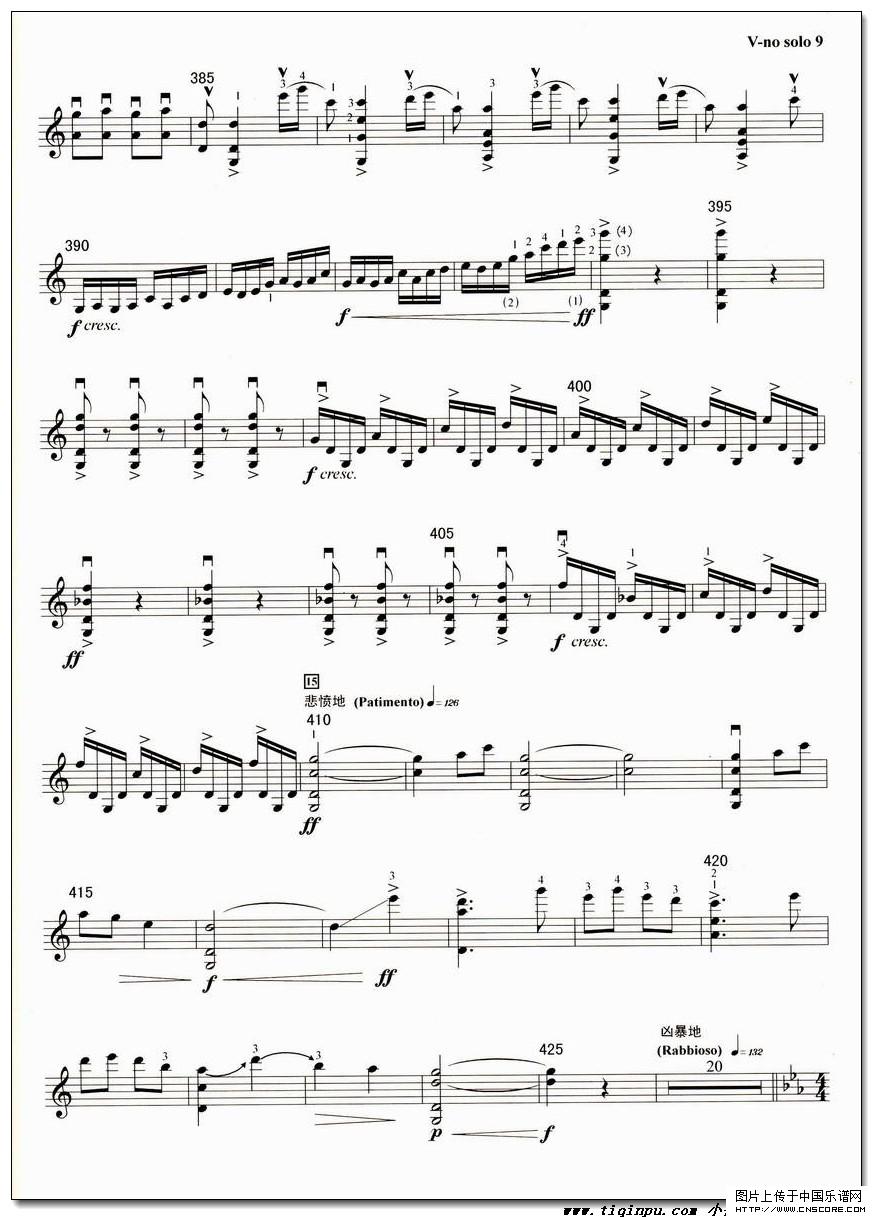

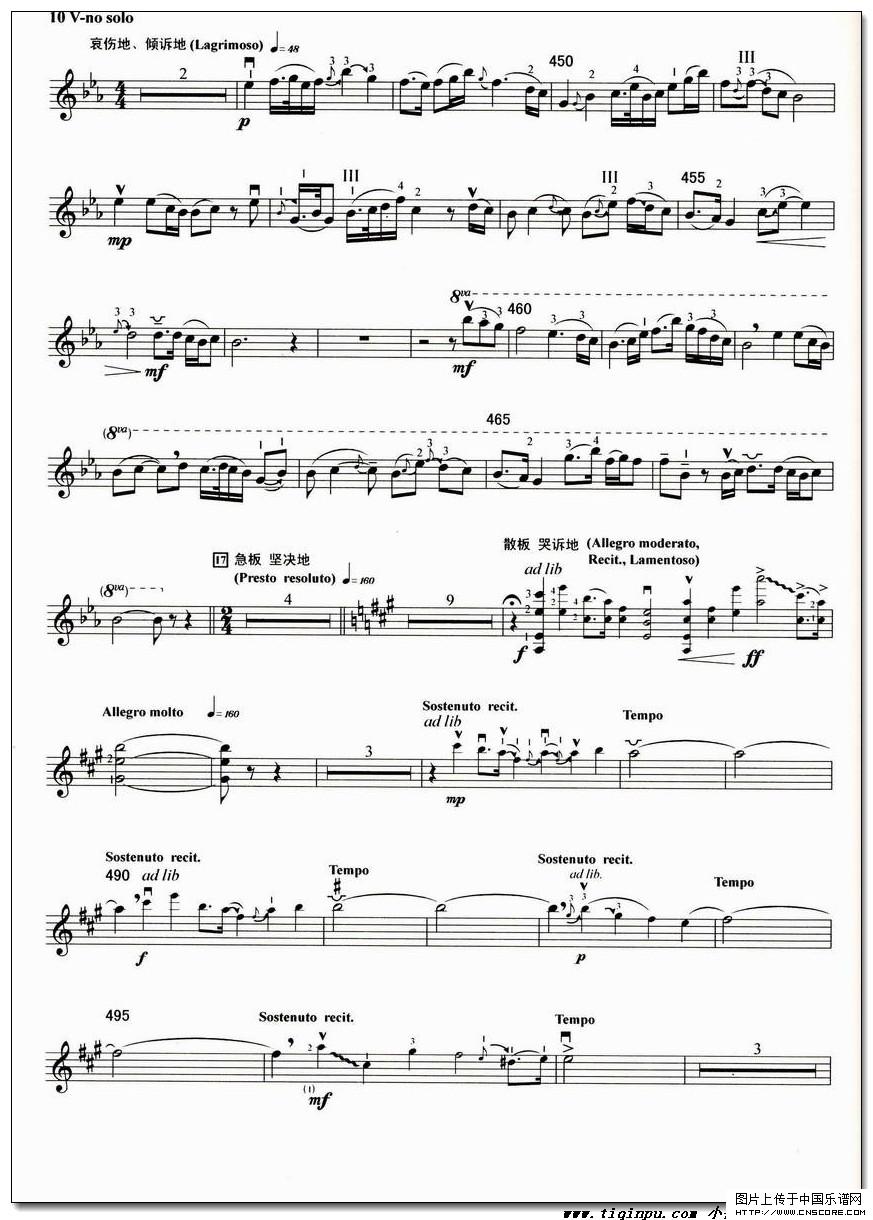

其曲式包括呈示部、展開部、再現部。而呈示部包括展示出了一幅春光明媚、鳥語花香的美麗景色的引子、表示出梁祝真摯純潔的友誼不斷加深和互相愛慕的深情的主部、表現了梁祝同窗三載、共讀共玩的愉快生活的。連接部與副部,還有表現了十八相送、長亭惜別、依依不舍的情景的結束部。而展開部則是描寫了“抗婚”、“樓臺會”、“哭靈、控訴、投墳”情節,再現部這部分主要描述了“化蝶”。

《梁祝》作為中國傳統并廣泛流傳的民間故事,我們再熟悉不過,在聽這首小提琴協奏曲之前,看過《梁祝》的文學作品、戲劇等等,聽完之后才發覺通過長笛、小提琴、大提琴等樂器演繹出來的《梁祝》竟遠遠比文字比表演來得更加蕩氣回腸,聽罷依然余音裊裊,不絕如縷。

經典的音樂總是能在不同的時空通過不同的載體浸潤心靈,在情緒高漲的時候錦上添花,在憂郁傷心的時候驅散陰霾。聽這首《梁祝》大提琴獨奏曲就是在聽一個美麗凄然的故事,它不僅僅在講述,也在撥動我的心弦。在一開始的時候耳畔傳來幾聲撥弦聲然后接著長笛,加之小提琴,樂聲綿綿長長,幽幽遠遠,我就有一種輕松美妙的感覺,在腦海浮現一副生機勃勃的景象,縹緲而奇妙。而之后的演奏也是極其生動,對于不是很懂音樂得我來說都能很輕易地將樂聲與故事片段相配,足見此曲曲藝的高超和精妙。

讓我頗為驚奇的是,每一個樂器都在訴說都在表達著“情緒”,無論是祝英臺對未來的不安還是對愛情的堅定,無論是矛盾沖突的爆發還是凄厲而悲愴的哭喊,亦或是凄美欣慰的“化蝶雙飛”,我都能從樂聲中深切真實地感受到,仿佛自己也身在其中,感同身受,分享著梁山伯與祝英臺的喜怒哀樂。強弱快慢的轉換,小提琴和大提琴的相互配合呼應,將一個感動天地的愛情故事完美演繹,讓人動容。

也是第一次能把二十多分鐘的無歌詞音樂完完整整聽下來,因此小提琴協奏曲《梁祝》一曲聽罷,真的有被“驚艷”到。一直覺得歌詞寫的好的歌曲往往更能打動人心,然而無詞的用傳統樂器演奏的純音樂,只要用心聆聽,魅力十足。其實,音樂是最接近人類心靈的藝術,聆聽音樂,便是在優美旋律下咀嚼人生,這就是我的感悟。

本片《梁祝》大提琴獨奏曲的譜子幾乎是從原版上原汁原味的摘錄下來的,并沒有改變過大,用大提琴拉起來依然是非常的悠揚動聽,希望大家能夠好好的練習。

]]>

? ? 首先,我發現這把小提琴的底面板不是原配夫妻。丈夫(背板)好像比老婆(面板)年輕許多。面板上的油漆的顏色和種類與背板也都不同。面板經過多年的使用,許多地方已經沒有油漆,木頭直接暴露在外面。這對于提琴的健康是極其不利的。拿人打比方,光著膀子,不但容易感冒,碰到硫酸就會直接燒壞皮膚,有個釘子鉤子就會直接刮壞骨肉。面板上沒有油漆,更加容易受到濕度的影響,在濕度突然變化的情況下,(比如在上海潮濕的季節突然上臺在燈光下演出,或者進入干燥的錄音棚)面板就很容易裂開。?

? 1、?第一步是先把面板沒有油漆的部分補得跟有油漆的部位基本相似;?

? 2、?面板全面刷油漆;

? 3、油漆刷過之后,掛起來,琴樂看過大叫:“哇,油亮,像只套鞋一樣。”我告訴她,當然不能讓一把300余年的老琴,像一只套鞋般油亮。?

? 4、?打磨,將面板多余的油漆打磨掉,但這個工程并不容易,因為底子不平,坑坑洼洼的,所以不能像做新琴般地打磨,而只能跟著面板起伏的“山巒”波浪似的進行。?

? 5、做側板和背板。因為背板側板的油漆與面板不同。所以不能和面板同時進行。背板的難度在于只能補得很薄,所以完全不能動刷子,而采用摩擦似,完后總是要留下擦痕。而即使是用最細微的打磨,油漆又被擦掉。就這樣,一遍,又一遍,弄了不知道多少遍,還是像沒有弄一樣。只是把原來的照片一對照,才知道其實已經大不一樣了。?

? ? 拿著小提琴,我忐忑地去見了俞老師。俞老師看著琴,眉開眼笑。再拉上幾弓子,站起來,說:“吃飯去,定好桌了。”當然,又是俞老師請客……?

? ? 俞老師,和與她有50多年緣分的意大利小提琴杰作,愿她們讓梁祝與全中華民族永遠共鳴……?

但對外界來說,其中存在一些令人困惑不解的問題。例如:小提琴協奏曲“梁祝”究竟是誰的創意?何占豪和陳鋼這兩個背景完全不同的年輕人,是怎么聚到一起進行創作的?正因為這些問題未得到解答,由此圈子內也一直眾說紛紜。例如:論作曲技術,當時的何占豪顯然不如陳鋼,因此有人就在節目單上把陳鋼的名字放到了何占豪的前面, 有時索性只寫陳鋼一人名字。也有人說,陳鋼當時才是個學生,這之前從未寫過大型作品,這其中肯定是指導老師丁善德教授的作用。因此,有丁的學生強烈要求署上丁善德的名字,并認為應排名在第一位。

?

?

“這是寫給農民的,是農民教會我創作。”在談到《梁祝》協奏曲的創意由來時,何占豪這樣概括。

“上世紀五十年代由上海越劇院創編的越劇舞臺劇《梁山伯與祝英臺》由于編劇、表演出色,音樂優美,全國越劇團紛紛效仿演出。我當時是浙江越劇團一名小提琴兼揚琴演奏員,對越劇《梁祝》的音樂十分熟悉。這為之后創作小提琴協奏曲《梁祝》打下了基礎。”

上世紀五十年代,藝術院校的學生要定期抽出一定時間為工農大眾演出。演出過程中,何占豪發現老百姓根本聽不懂外國樂曲,農民要求演奏滬劇、越劇音樂。

有一次下鄉演出,現場人山人海。等演出開始后,觀眾就越來越少了,老人、年輕人、小孩都聽不懂,相繼離開。最后只有一個老媽媽堅持聽完了音樂會。何占豪跑去問,老媽媽您為什么一直聽了下來。老媽媽回答:“你們坐的是我們家的凳子。”

“回到學校后我們一直在討論一個問題,西洋樂器小提琴怎樣才能被中國老百姓接受和喜歡。當時身為系領導的劉品同志首先提出,‘小提琴要被工農大眾所喜聞樂見,必須解決一個民族化的問題,而小提琴民族化首先要解決的應該是作品問題。’包括我在內的相當一部分同學非常贊同他的觀點。”何占豪回憶道。

何占豪決心創作小提琴協奏曲《梁祝》,他開始探索。《梁祝》是一個愛情故事,女扮男裝的祝英臺喜歡上了帥哥梁山伯。為了弄清楚女孩子都喜歡什么,何占豪跟著紗廠女工去看越劇《紅樓夢》,發現每次賈寶玉叫林黛玉‘妹妹啊’的時候,女工們就鼓掌。“我從這里找到了靈感,‘啊妹妹’的旋律就成了《梁祝》的開頭。”何占豪說。

1959年,《梁祝》于上海首演,這個古老的故事通過小提琴優美的音樂傳遍了祖國大江南北。

“《梁祝》演出后,我常收到工人、農民等普通群眾給我寫信表示感謝。他們說,是《梁祝》讓他們聽懂了音樂。我聽到這樣的消息,心里很高興,因為讓老百姓聽懂音樂、喜歡音樂是我們最大的心愿。”何占豪說。

《梁祝》還漂洋過海震撼了歐美樂壇,半個世紀以來經久不衰,成為民族音樂的經典之作。

作品綜合采用交響樂與中國民間戲曲音樂的表現手法,按照劇情構思布局,采用奏鳴曲式結構,深入而細膩地描繪了梁祝相愛、抗婚、化蝶的情感與意境。

“梁祝感人的愛情故事,融入在作品的呈示部、展開部和再現部這三大結構之中,分為草橋結拜、同窗三載、十八相送、長亭惜別、抗婚、哭靈、控訴、墳前化蝶等幾大部分。”何占豪介紹,“在演奏形式上,采取協奏方式,既有獨奏,又有重奏。如呈示部的‘草橋結拜’中,以小提琴與大提琴各自的獨奏,象征祝英臺與梁山伯的聲音形象;隨后又由小提琴獨奏出華彩樂段,表現出祝英臺對梁山伯的愛戀之情。在展開部的‘英臺抗婚’中,采用大鑼和定音鼓的陰沉音調代表封建勢力的‘逼婚主題’,又以小提琴獨奏展示‘抗婚’主題。在‘樓臺相會’時,再一次以大提琴與小提琴復奏,并運用戲曲唱腔的‘閃板’‘快板’‘緊拉慢唱’等手法,逐漸將音樂推向高潮——‘哭靈投墳’。在再現部的‘墳前化蝶’中,采用笛子、豎琴等樂器,營造出朦朧浪漫的情調,進一步升華美的主題。”

]]>

陳剛的《梁祝》,表達了《梁山伯與祝英臺》的愛情故事,在中國是最有魅力的口頭傳承藝術及國家級非物質文化遺產,也是唯一在世界上產生廣泛影響的中國民間故事。梁山伯與祝英臺的故事在中國是家喻戶曉,流傳深遠,是愛情的千古絕唱。從古到今,有無數人被梁山伯與祝英臺的凄美愛情所感染與沉迷。

有史為證,明代的作家馮夢龍在古今小說中記載。祝英臺為宜興人,梁山伯為蘇州人。傳說梁祝二人曾為同窗學友,曾在一起讀書,同窗三年感情深厚,但梁山伯始終不知祝英臺是女兒身,后來祝英臺中斷學業返回家鄉,梁山伯到上虞拜訪祝英臺時才知道三年同窗的好友竟是女兒身欲向祝家提親,此時祝英臺哥嫂將其許于馬家,之后梁山伯在鄞縣當縣令時,因過度郁悶而死,祝英臺出嫁時經過梁山伯的墳墓,突然狂風大起,阻礙迎親隊伍的前進,祝英臺下花轎到梁山伯的墓前祭拜,梁山伯的墳墓塌陷裂開,祝英臺投入墳中,隨后墳中冒出一對彩蝶,雙雙飛去離開了塵世。

《梁祝》是陳剛與何占豪就讀于上海音樂學院時的作品,作于1958年

這首流傳最廣的中國交響樂作品,曾先后榮獲五次金唱片與白金唱片獎,此曲綜合采用交響樂與我國民間戲曲音樂表現手法,依照劇情發展精心構思布局采用著名曲式結構,單樂章有小標題,以草橋結拜,英臺抗婚,墳前化蝶為主要內容。

此曲優雅動聽,影響深遠,久久讓人難忘。所以我認為《梁祝》的藝術成就更高。

]]>

小提琴協奏曲《梁祝》,曲調鮮明簡練,余音繞梁不絕。尤其是那優美柔麗的音色,也使聽眾引起深切的懷想,但這種懷想不會出現在90后身上吧?其實農村人或年紀大的,喜歡另一個版本,兩個版本, 并不一樣, 二胡版的也很不錯的,感覺二胡演奏過于悲傷了點, 這個現狀只能說 ,小提琴協奏版的《梁祝》能被更多的人接受而已 ,畢竟小提琴的知名度也要比二胡高。于是一曲成名!

關于《梁祝》這個故事,有人說他比《羅密歐和朱麗葉》要偉大。同樣是悲劇,《梁祝》在最后留住了希望。有著名的音樂家曾經這樣評價《梁祝》:“梁祝這首曲子,我們得跪著聽。”這樣的評價太崇高了吧,世界上有多少曲子能享受到這樣的待遇,又有多少作曲家能享受到這樣的褒獎?可是,曲子作者何老自己卻很謙虛,他說《梁祝》只不過是當年兩個不全面的學生的初級探索作品,真正的偉大來源于群眾,是群眾創造了經典”。

是啊,真正的偉大來源于群眾,沒有群眾再好也不好,是人名群眾創造了經典,世界名曲實至名歸。

更多小提琴的知識科普和學習教程,請和我們取得聯系,或者關注“確山小提琴”公眾號。